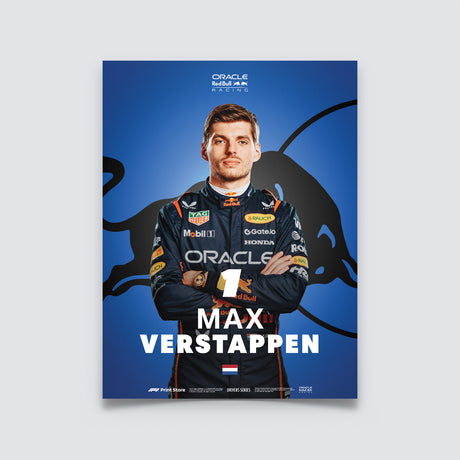

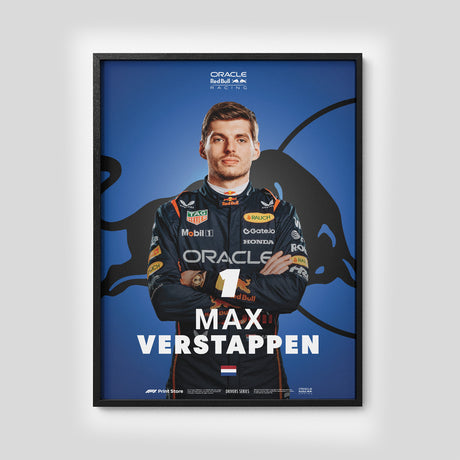

Le monde de la Formule 1 est souvent témoin de débats intenses autour des décisions des commissaires, surtout lorsqu’il s’agit d’incidents lors du départ des courses. Les récentes pénalités prononcées lors des Grands Prix soulèvent à nouveau la question de la cohérence dans l’application du règlement. L’exemple frappant est celui de Lewis Hamilton, sanctionné au Mexique pour un incident censé être similaire à d’autres cas impliquant Max Verstappen et Charles Leclerc, qui eux, n’avaient pas été pénalisés dans des situations quasi identiques lors de courses précédentes.

Comprendre les subtilités des décisions des commissaires exige une analyse minutieuse des faits de course et des règlements. Lors du Grand Prix du Mexique, Hamilton a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir coupé la trajectoire à l’épingle, tirant ainsi profit d’un raccourci hors piste après avoir été poussé large. Cette sanction a provoqué un tollé chez les fans et experts, principalement parce que des incidents similaires avaient été jugés différemment dans le passé, notamment lors du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 et des multiples escarmouches impliquant Verstappen et Leclerc.

La règle, pourtant claire, stipule qu’un pilote doit rentrer sur la piste en rendant l’avantage s’il sort de la trajectoire afin d’éviter un gain injuste. Mais le diable se cache dans les détails : parfois, le commissaire évalue le contexte — intentionnalité, gain de position, circonstances d’évitement d’un accident — ce qui explique les divergences de jugement. Cette ambiguïté est une véritable source de frustration pour équipes et pilotes, qui réclament davantage de constance et de transparence pour préserver l’équité sportive.

L’incident de Hamilton à Mexico illustre la difficulté qu’a la Formule 1 à évoluer vers une application standardisée des sanctions. Selon des anciens pilotes et consultants, la décision de le pénaliser vient du fait qu’il aurait tiré un net bénéfice en coupant en dehors, rejoignant la piste devant des concurrents directs. Mais rappelons que dans d’autres scénarios similaires — particulièrement lors des duels épiques entre Verstappen et Leclerc — les mêmes actions avaient été interprétées comme des incidents de course, jugées suffisamment équilibrées pour ne pas mériter de sanction, ou simplement ignorées pour préserver le spectacle.

Le débat ne cesse donc de rebondir : la FIA agit-elle avec partialité ou fait-elle simplement face à des contextes nuancés, impossibles à standardiser via une seule et même règle? Les commissaires insistent sur le fait que chaque situation possède ses spécificités, mais cette flexibilité sème souvent le doute dans l’esprit des fans et des acteurs du sport. De nombreuses voix réclament une refonte des procédures, incluant des lignes directrices plus strictement définies et, pourquoi pas, un panel de commissaires permanents, afin d’unifier la jurisprudence et garantir que chaque pilote soit jugé avec la même sévérité.

Le débat sur l’équité des sanctions trouve un écho particulier dans le contexte actuel de la Formule 1, où chaque point compte dans la lutte pour le championnat du monde. Ces moments de controverse rappellent que le sport automobile repose à la fois sur la bravoure des pilotes et sur la rigueur de ceux qui assurent l’intégrité de la compétition. Les supporters espèrent que la fédération saura tirer les enseignements de ces polémiques pour garantir à l’avenir la clarté — et la justice — dans ses décisions.

En attendant, l’environnement ultra-compétitif de la F1 continuera d’alimenter les discussions au paddock pendant de nombreux Grands Prix, chaque incident alimentant la passion et l’intensité du sport que nous aimons tant. Reste à voir si les futures décisions permettront de ramener une véritable harmonie réglementaire, indispensable pour que la course se joue à la fois sur la piste et non dans le bureau des commissaires.